上官懷宇逆襲記:單身逆襲看完這個案例就夠了!

本文摘錄自《上官懷宇逆襲記》,并提供完整的電子書、txt下載,在線免費閱讀《上官懷宇逆襲記》PDF版。

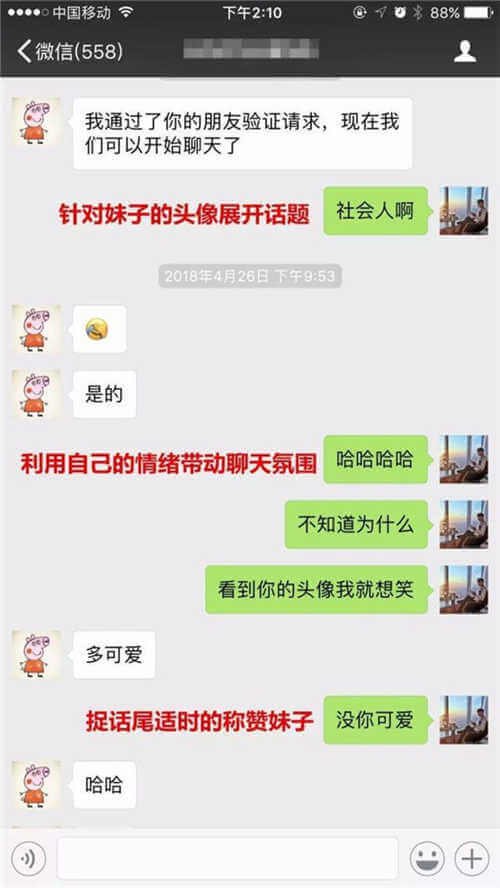

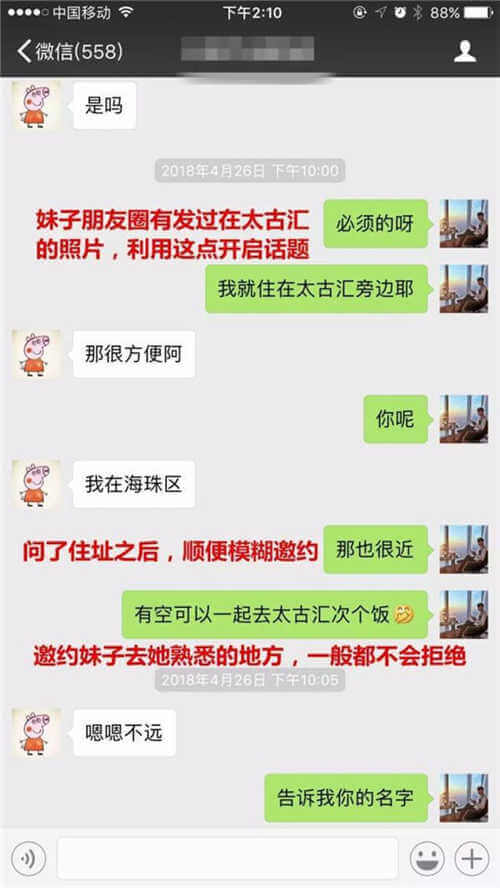

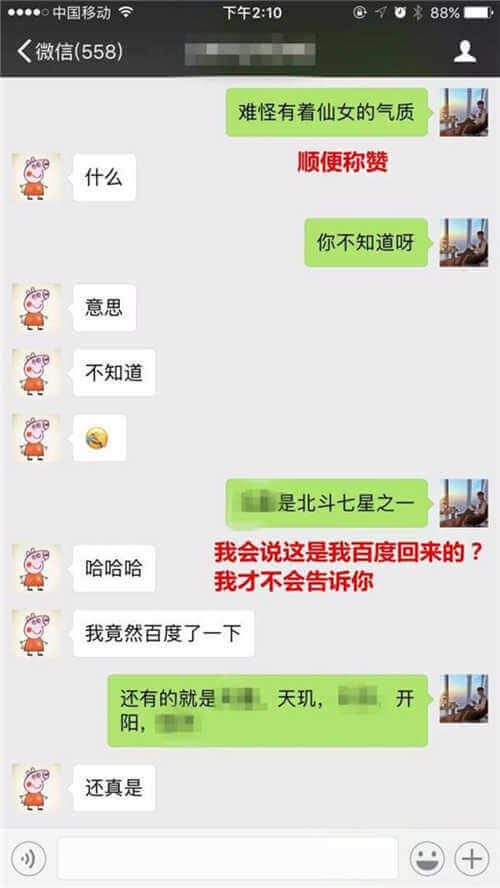

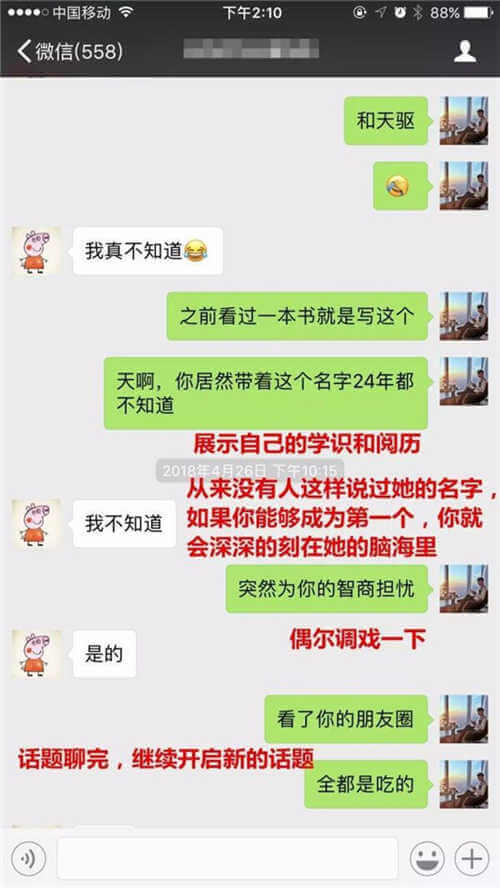

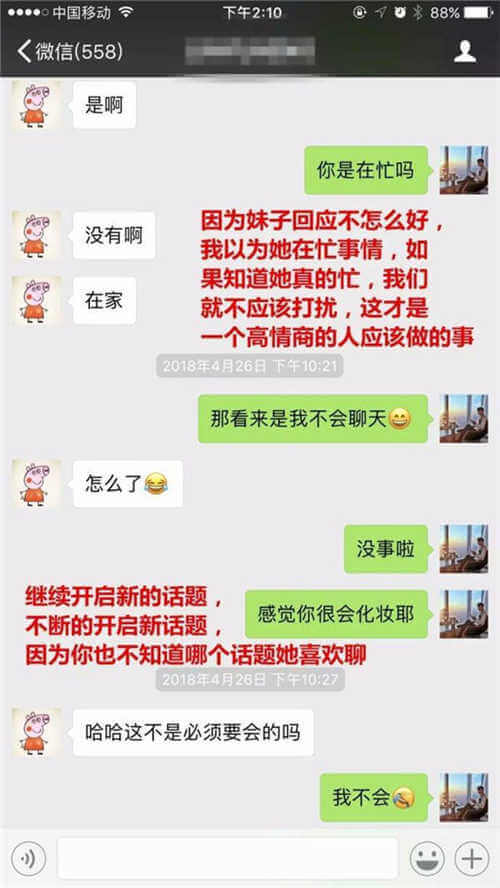

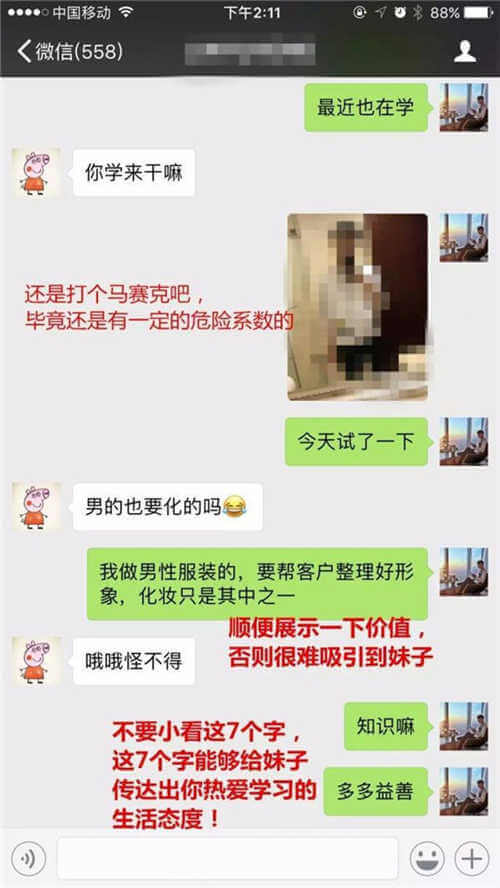

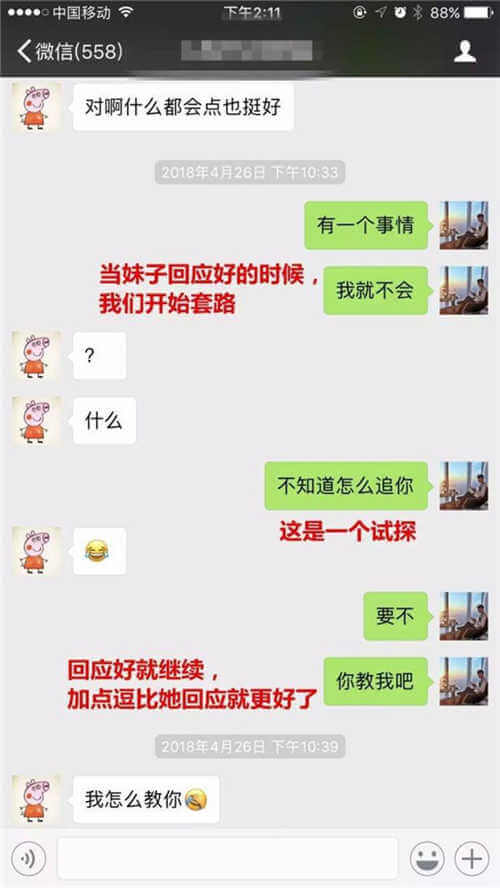

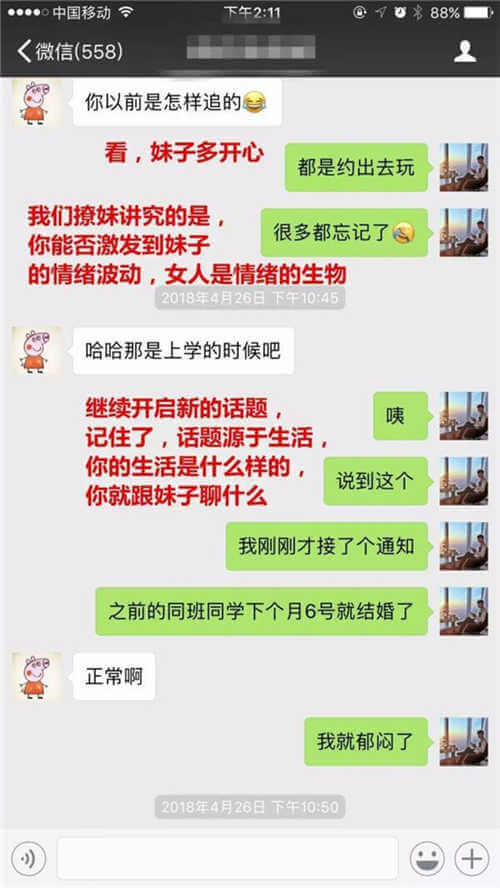

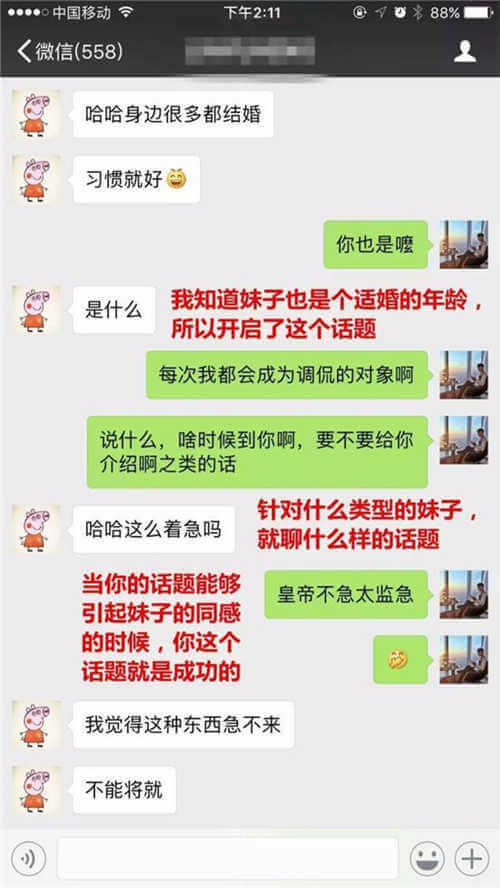

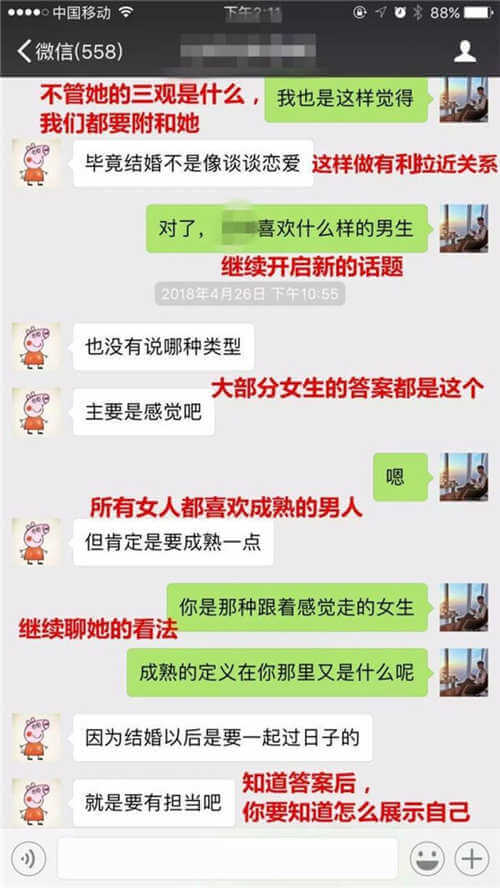

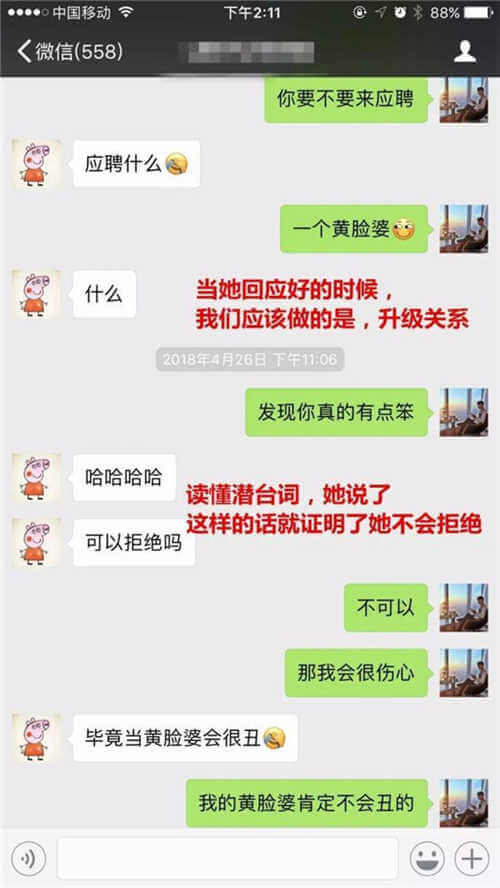

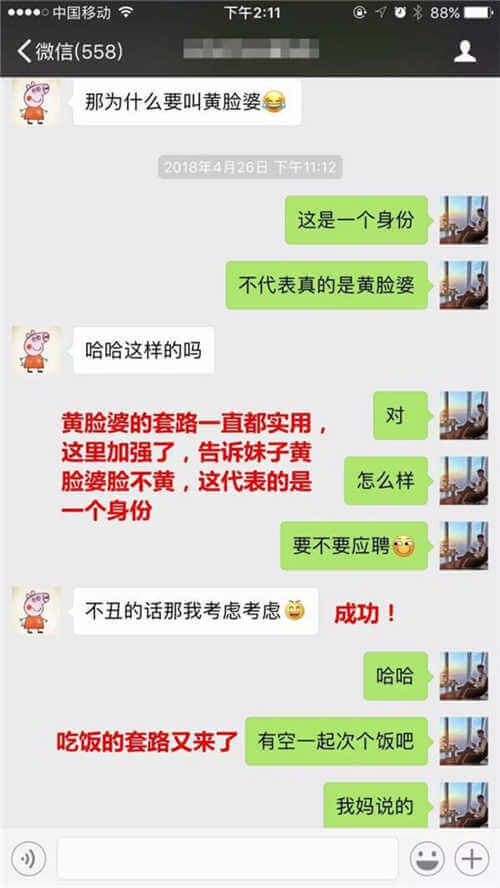

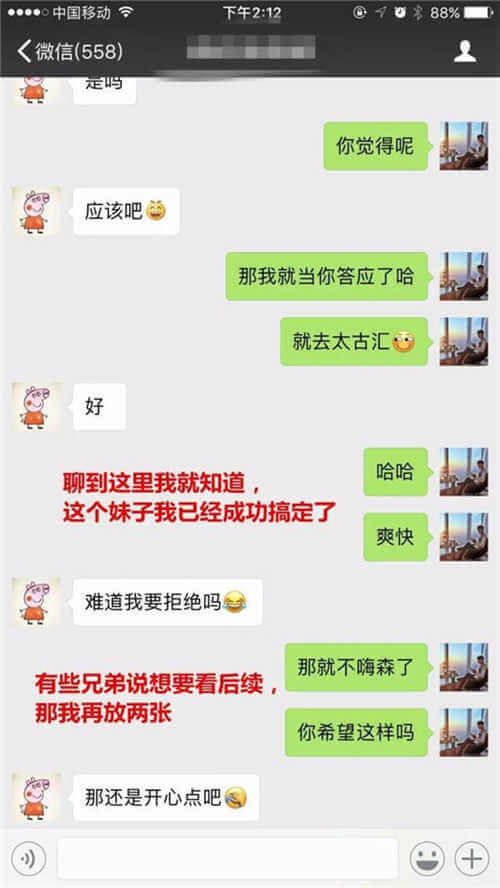

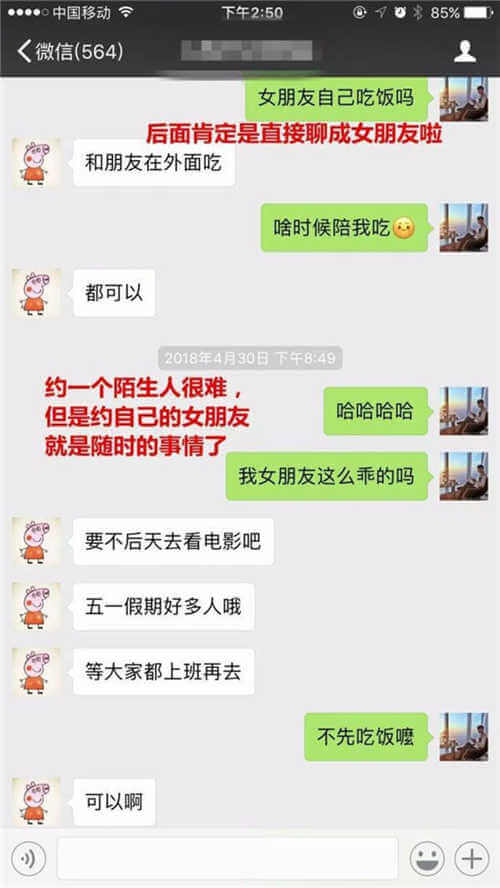

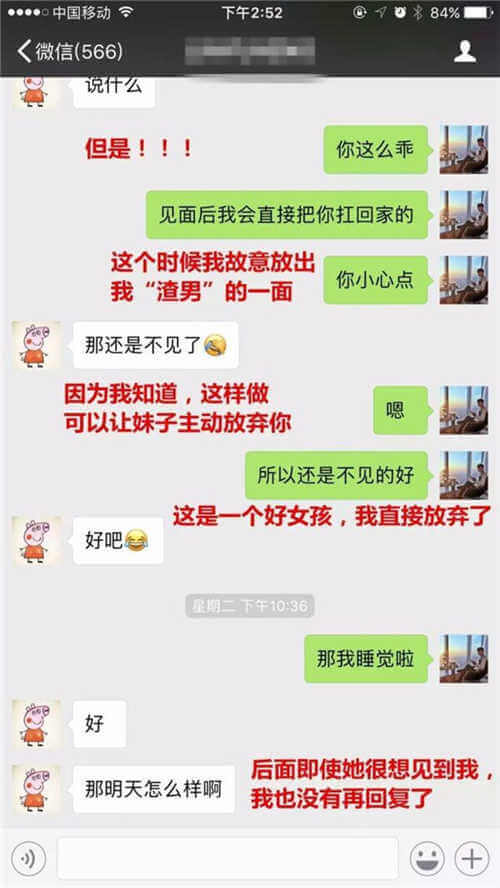

由于上個星期要做線下培訓,所有沒什么時間弄,今天老規矩,用一個實戰案例教會兄弟們,和女生聊天,應該聊什么樣的話題。

廢話不多說,我們直接開始案例:

兄弟們可以通過這個案例,學會和妹子應該聊什么樣的話題,如何順勢升級關系,再如何正確的邀約妹子。

整個聊天記錄,是完全沒有一句廢話在里面的,還是那句話:一直被模仿,從未被超越!

今天的分享就到這里了,感謝閱讀。

——————————————

“行到水窮處 坐看云起時”,這兩句詩源自唐朝著名詩人王維的五言律詩《終南別業》,“中歲頗好道,晚家南山陲。興來每獨往,勝事空自知。行到水窮處,坐看云起時。偶然值林叟,談笑無還期。”早年讀詩時常常不解,何謂“水窮處”,又何謂“云起時”?疑惑猜想時間久了,忽然想起多年前到駝梁游玩的情景,漸漸體會到詩人所見到的世界。

駝梁屬于太行山脈,位于河北山西之間,河北省平山縣境內,北距佛教圣地五臺山45公里,南距革命圣地西柏坡42公里,駝梁山區自然環境保護極好,植被豐富,形成了與河北中部干燥少雨不同的氣候條件,降雨量很大,特別是夏季氣溫很低,即使石家莊是高達40度的氣溫,駝梁景區的夜晚還需蓋被防寒。早晨你剛剛從睡夢中醒來,當地人已經從山上采下野菜歸來,就在賓館門前售賣,野菜鮮嫩冰涼,如剛剛從冰箱中拿出,無疑這里是石家莊地區條件最好的避暑圣地。駝梁最具特色的是在海拔2200米山頂之處,形成了高山草甸,叫做云頂草原。

爬駝梁首先要從山谷爬起,夏秋時節山谷中可謂千泉百瀑,在山谷中匯成溪流,越是靠近山底,溪水越寬,水勢越大。行走在山谷之中,聽著嘩嘩的瀑布聲和潺潺流水之聲,顯得環境更為幽靜,各種樹木爭相生長,把本就不寬的山谷搞的遮天蔽日,抬頭時很少能看到天空。漸漸地爬到接近山頂,溪流已經細到不見了,進而山谷也不見了,站在山頂長長地呼吸,原來山頂之處竟然是一片高山草原。夏秋之季,繁花開遍山頂,蜂蠅嗡嗡之聲縈繞耳邊,蝴蝶之翅閃亮眼前,頗似燕山山脈中崇禮明長城的景觀。

站在山頂回看,竟然發現不了來時之處,眼前一片開闊,遠處高山環顧,云汽蒸騰于其中,向下俯視時,還能看到一片片淡淡的云在腳下飄過,云過之處,霧氣覆蓋了山岡叢林,天光為之暗淡,鳥兒也為之停鳴,云過之后,煙銷云散處,天光放亮,鳥兒又開始愉悅地歡鳴。“行至水窮處 坐看云起時”,不就是這樣一幅情景?非登山不知何處水窮,非登頂不知云起是何種景象。

理解了這句,本詩的內容就容易理解了。王維出生于山西王氏這樣一個大家族,其母篤信佛教,王維兄弟五人皆深受母親的影響信奉佛教,佛教對王維的影響隨著年齡的增長而更加深入。他到中年時,隨著事業的穩定而對佛教進行了深入的研究,甚至在遠離長安的終南山修了一座別墅,寄情山水,更專注于對佛教的體會。興致高昂時經常去別墅居住,寄情于山水之間,這里面的妙處別人是體會不到的。爬山爬到山高水盡之時,閑坐于山石之間,看云生云滅,聽蟲鳴鳥鳴的天籟之音,放棄一切人生虛無的追求,體會人生之變化,不亦快哉?偶然也會在山間遇到砍柴采藥的老人,談笑間常常會拖到很晚,忘記回家的時間。

王維少年即有才名,能詩擅畫更通音律,所以成熟后的王詩畫面感極強,王畫中詩味極濃。蘇東坡先生說“觀摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩。”其實,東坡先生說的還不夠全面,王維同時也是音律大家,他的詩畫中還能傳遞強烈的音律的美感,這使得他的詩畫更具靈性,更為靈動。“空山新雨后,天氣晚來秋。明月松間照,清泉石上流。竹喧歸浣女,蓮動下漁舟。隨意春芳歇,王孫自可留。”這首是他的山居秋暝,從詩句中我們可以看到十足的畫面感,很輕易可以構出一幅畫卷的素材,同時我們又可以從“竹喧歸浣女,蓮動下漁舟。”中感受到這是充滿動感的畫面,讓這詩歌在我們的眼前活了起來。

王維雖然才高于眾,超凡脫俗,但為人生性淡泊,極度反感官場的爾虞我詐,也因為從小篤信佛教,他更愿意寄情山水,不在意官場職位。與他詩風最相似的是年長他12歲的孟浩然,不同的是孟浩然早年不屑于官場,到中年以后才開始想入仕,由于沒有強大的家族背景,也由于錯失了最佳的機遇,他只能終老鄉間。相同之處是,兩人在田園山水詩方面取得了巨大的成功,并稱“王孟”,被后人稱為田園詩派的領袖人物。他們的五言律詩清新脫俗尤其出眾,連與王維同歲的詩仙李白也曾問教于孟浩然。王維和孟浩然是文人中的文人,他們代表著天下文人的情懷,特別是仕途不順的文人,一些向往美好而又無緣展示自己才能的文人,只能以寄情山水舒懷的人。

王維的晚年更是不順,安史之亂時唐玄宗逃跑到四川成都,王維等一大批中下級官員來不及逃走,被叛軍俘獲。王維被要求加入叛軍政府,他豈能答應?他甚至采用服藥取痢的方式騙過叛軍,而隱居鄉下。然而安祿山是深知他的才名的,豈肯放過他,于是把他從家中強行接走,授予一個閑職。王維無力反抗,只能在詩文中記錄他的不滿和對故國的懷念。一年多后官軍收復長安,叛軍逃離,象王維這樣加入了叛軍政府的職員全部被抓,甚至不少人因此被殺。

王維的詩才為天下文人所喜愛,大量的同情他的官員文人為其說情,王維的弟弟王縉更是因為平叛有功,此時已經做到了史部侍郎的職位,他愿意放棄自己所有功名以保自己兄長的性命。這一點頗似幾百年后的蘇軾兄弟,蘇軾由于被構陷于“烏臺詩案”,幾近被殺,也是眾人的救援,弟弟蘇轍更是以身家性命相保,才得以脫困。最終王維還是以其并非真心加入叛軍而免于追究,還被授予了官職,但此時已經距他生命的終點不遠了。

脫困后的王維更加脫離官場,修身于田野,更加迷戀佛教,他的詩中也就比別人更多了一份佛教的色彩,他因此被人們尊稱為“詩佛”,在唐朝文學地位與“詩仙”李白、“詩圣”杜甫相等。就象這首《終南山別業》里所寫,“中歲頗好道,晚家南山陲。興來每獨往,勝事空自知。行到水窮處,坐看云起時。偶然值林叟,談笑無還期。”“行到水窮處,坐看云起時”,這種放下一切的超然禪意誰能明了?數年后王維病篤,臨終前上書皇帝,請求恢復其弟王縉的職位,后王縉同蘇軾的弟弟蘇轍一樣,官至宰相。

.jpg&w=273&h=180&zc=1)

.jpg&w=273&h=180&zc=1)

.jpg&w=273&h=180&zc=1)

.jpg&w=273&h=180&zc=1)

.jpg&w=273&h=180&zc=1)

.jpg&w=273&h=180&zc=1)

.jpg&w=273&h=180&zc=1)

.jpg&w=273&h=180&zc=1)