上官懷宇逆襲記:這個案例教你找到女朋友,看完就學會!

本文摘錄自《上官懷宇逆襲記》,并提供完整的電子書、txt下載,在線免費閱讀《上官懷宇逆襲記》PDF版。

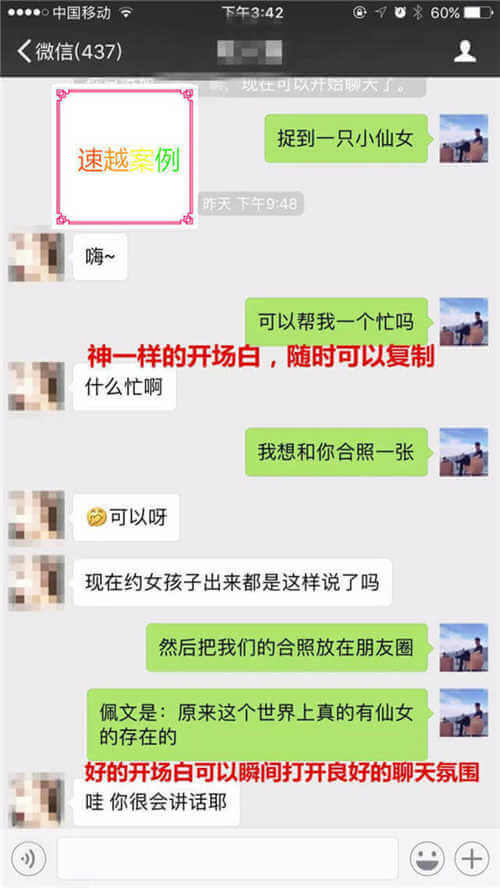

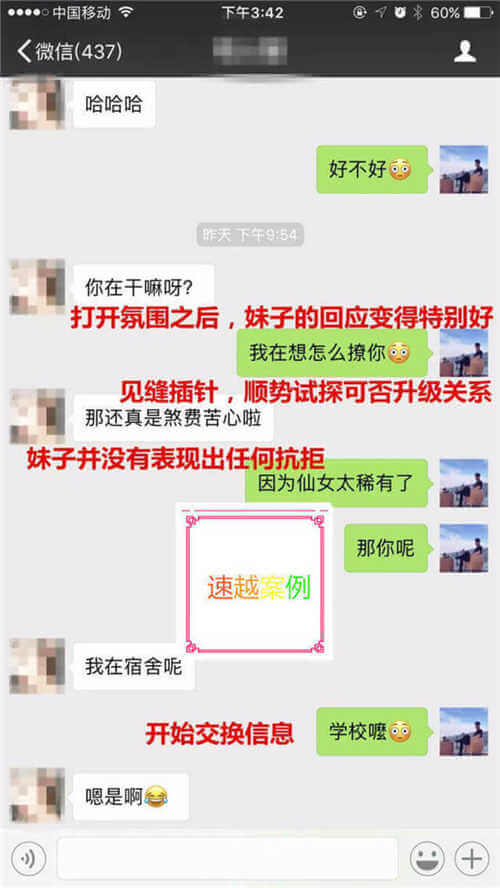

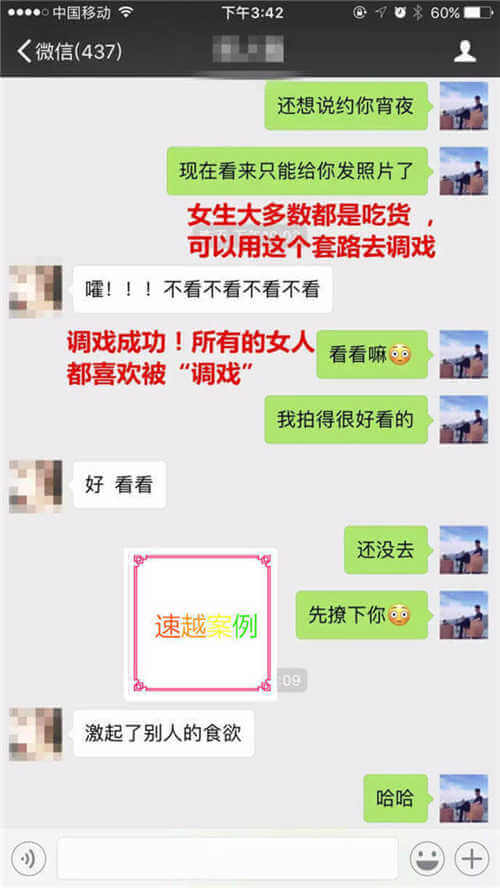

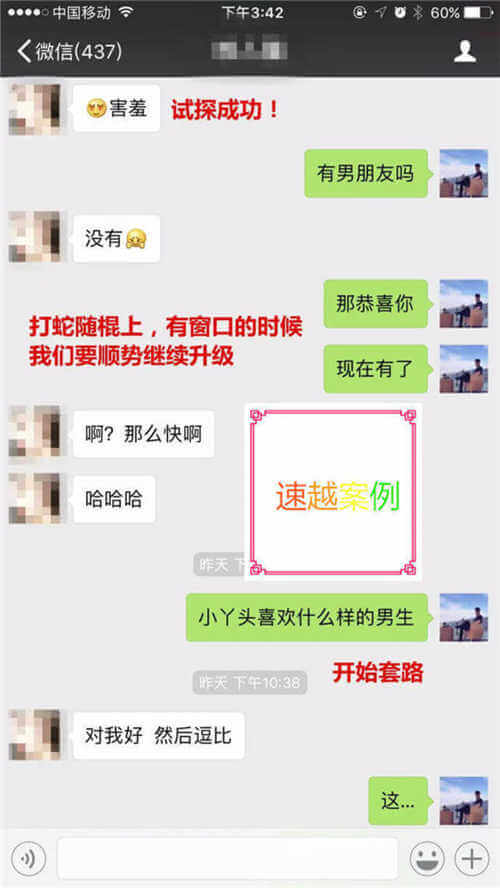

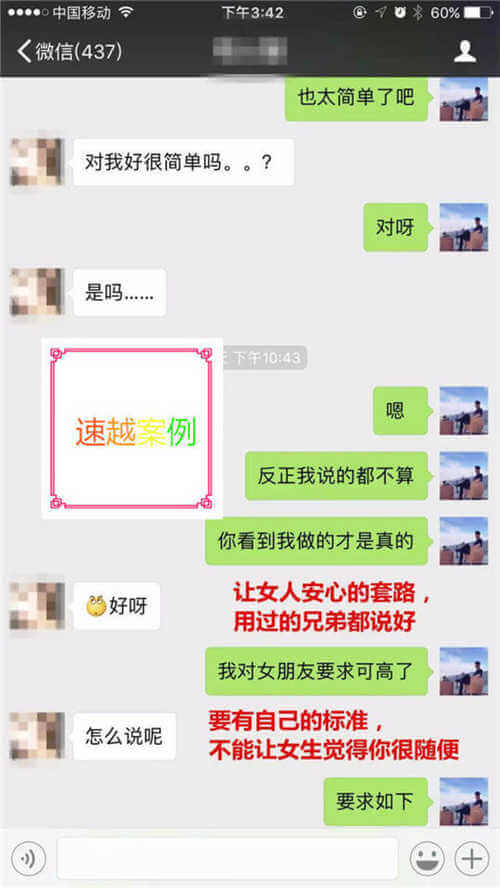

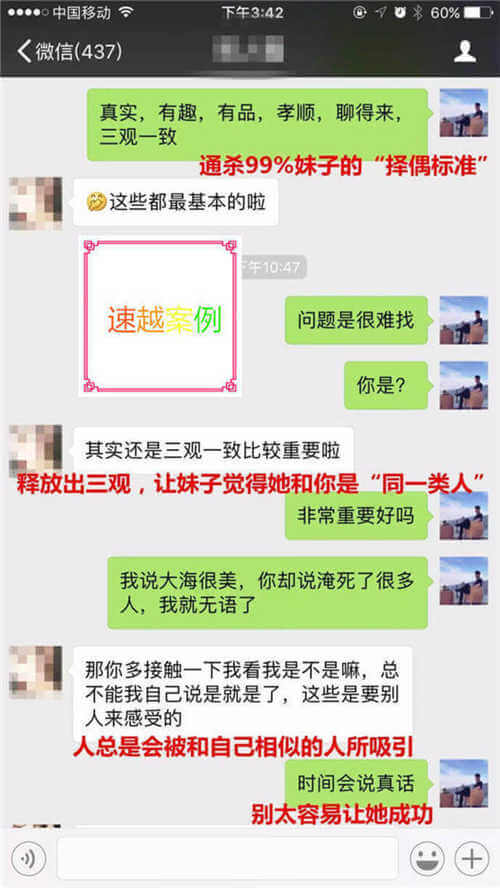

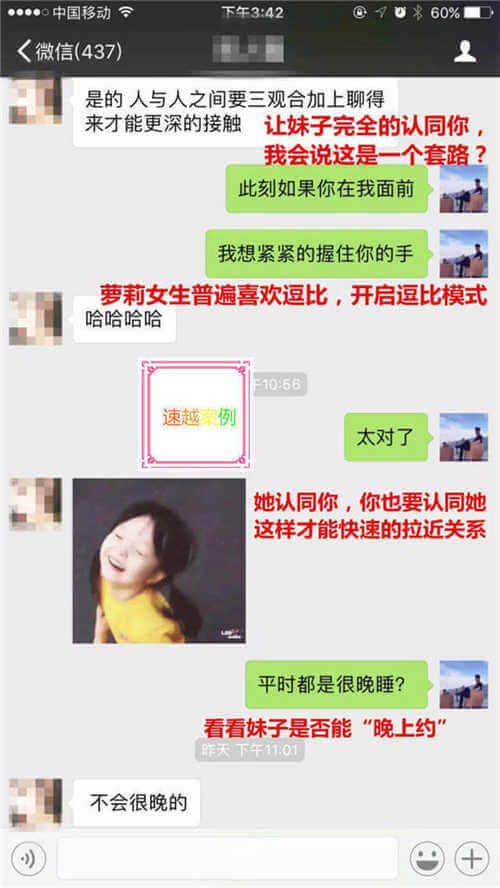

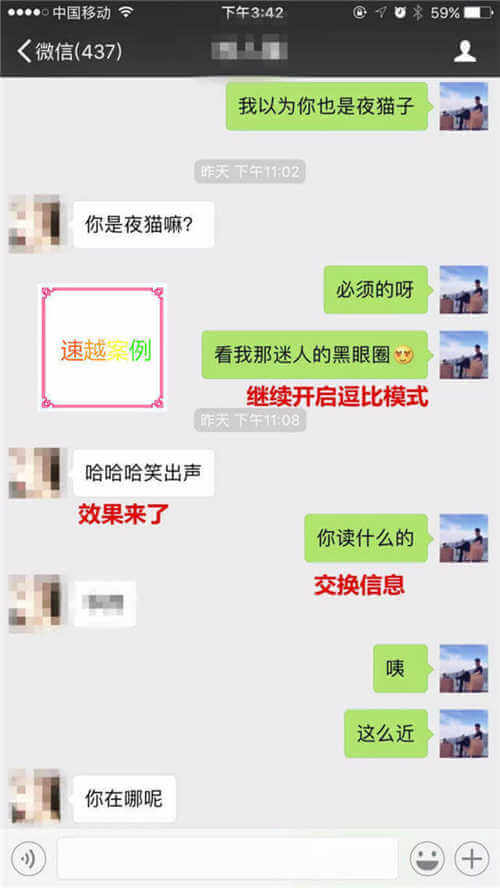

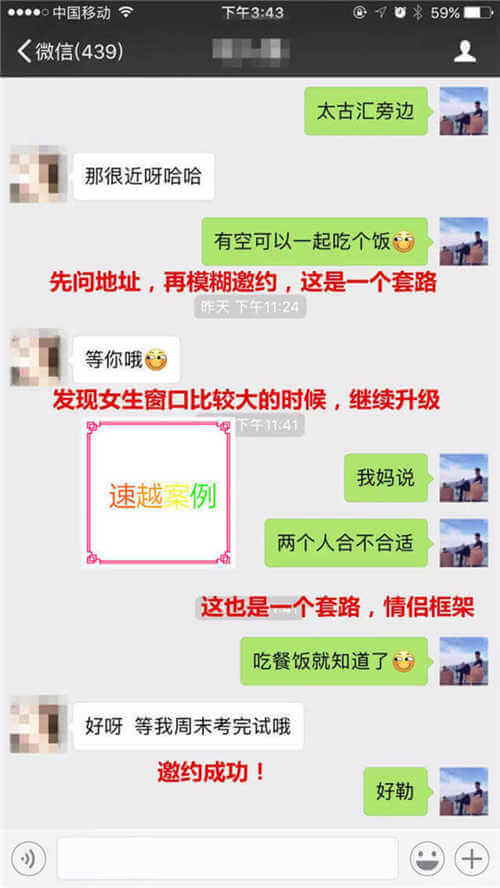

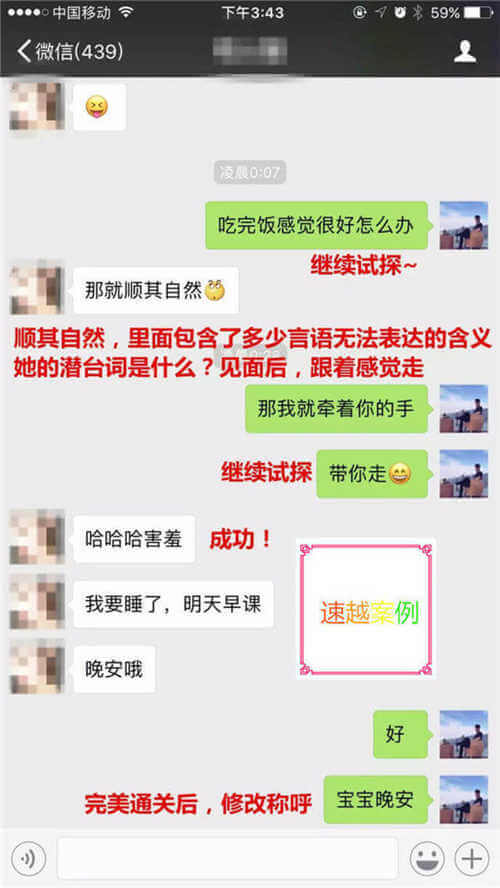

之前分享的聊天案例獲得兄弟們大量的好評,所以我決定,以后盡量都發一篇類似的,教兄弟們聊天技巧的實戰記錄。

廢話不多說,我們直接開始:

兄弟們可以通過這個案例,學會如何去引導出女生的窗口,順勢升級關系,再用一個小套路把女生約出來。

整個聊天記錄,是完全沒有一句廢話在里面的,一直被模仿,從未被超越!

今天的分享就到這里了,感謝閱讀。

————————————

生為欒城人,自小就聽到過蘇邱這個村名,及至長大,才想到邱字通丘,丘者小土堆也,有墳的意味,后經查證縣志,蘇邱原名為蘇丘,因村中有唐代宰相蘇味道墓而得名,在清雍正時期改名為蘇邱,欒城酒廠出品的味道府酒就是牽強攀附前朝名人而來。蘇味道雖曾經貴為盛唐宰相,也廣有文名,但除了歷史文化專業人士外,了解他的人并不是很多,但提及他的后人,四川眉縣三蘇卻無人不知、無人不曉,據說蘇味道墓前除了主碑,一左一右立有“眉山發跡”、“三蘇發祥”兩塊石碑,正印證此事。而我最善蘇軾,以其為文人楷模,生為欒城人,怎么能不到三蘇祖墓前拜謁,以表達我的崇敬之情呢?

端午假期之季,終于有幸來到蘇味道墓前。蘇味道墓園并不大,是個開放式的小墓園,北西兩面皆可自由進出,大約有五十米見方的土地,周邊俱是民宅,蘇邱村民有意識把周邊民宅修建成仿古形式,白墻黑瓦,綠樹掩映,白墻之上多寫畫著蘇味道與三蘇的故事及詩詞名篇。墓園北部建有長方形高臺,高約三米,寬約三十米,縱深約二十米,平臺四角建有井亭,平臺中心正是蘇味道之墓,直徑約十米,青色大方磚修葺直立一米,上部堆有三米多高的封土,以網形空心地磚覆蓋,以防雨水沖蝕。墓前立有石牌三座,中為主墓碑,刻有“大唐(同鳳閣鸞臺平章事,鳳閣侍郎)蘇味道之墓”,左碑“三蘇發祥”,右碑“眉山發跡”。據記載蘇味道墓以前封土直徑約四十米,抗日戰爭時期曾被日本人盜掘,墳頭后又被百姓取土使用,幾近湮沒。一九九九年被縣政府整修,才有了今天的墓園,墓園南部周邊建有矮墻,白墻中間鑲嵌黑色石板,刻有蘇氏名篇,一眼望去,料不過近年之做,并無太多新意。

蘇味道幼年就有文名,九歲能為文,二十歲即進士及第,蘇味道擅詩更擅為文,深得大唐名帥裴行儉的賞識,隨裴行儉兩征突厥,為書記,勒馬成文,一揮而就,文采飛揚。蘇味道是唐朝早期詩人,對唐詩的發展有著重要的促進作用,蘇味道的詩絕大部分已經佚失,但流傳下來的一首《正月十五夜》寫盡盛唐的浮華,一句“暗塵隨馬去,明月逐人來。”足以奠定他唐朝著名詩人的歷史地位。武則天時期官居相位,先后三度為相達七年之久,深得武則天寵信。然而與其文采相比,其為官之道卻為人詬病。由于武則天時期復雜的政治環境,他常常采取明哲保身的態度,雖為相數年,卻以阿諛圓滑而自營,常對人說:“處事不欲決斷明白,若有錯誤必貽咎譴,但模棱以持兩端可矣。”時人由此稱其為“蘇模棱”或“模棱手”,成語“模棱兩可”亦源出于此。政壇的變幻風云莫測,圓滑如斯仍不免有失,蘇味道的晚年在不停的貶官和升遷中度過,曾做過眉州長史,后在升遷益州長史的路上病故。死后舉家扶靈回葬欒城,而其二子蘇份則獨留眉州,也正是蘇份的留下,才有了后世眉州三蘇的盛事。

我最崇敬的古代文人有四位,戰國之屈原、東晉之陶淵明、唐朝之杜甫、宋代之蘇軾,除了無出其右的才華和文學成就,更有著讓令人嘆服的人格魅力,讓他們成為中國文人之楷模。屈原之愛國愛民;陶淵明之不同流合污、不為五斗米折腰的文人氣節;杜甫之雖在歧途而心憂眾生之仁愛;蘇軾之才華橫溢,正直堅守,而又能做到隨遇而安的豁達,這些優良品質當為后世文人尊崇效仿,身為文人著書立說,流傳后世,更應以節操高尚為準。

蘇洵、蘇軾、蘇轍父子三人不似乃祖蘇味道之圓滑處世,均有豪俠之氣,不茍同,能堅守,無論形勢多么不利,幾經貶斥,蹉跎江湖而初心不改。老蘇蘇洵,少不好學,游俠江湖,二十五歲才開始正式讀書,二十七歲參加鄉試不中才發現自己的淺薄,從此開始刻苦讀書,此后幾年屢次應試均不中,待學有所成后專心游學及教育二子讀書,雖未再涉及應試,終成一代文豪。1055年,47歲的蘇洵帶21歲的蘇軾、19歲的蘇轍進京應試,以自己的文章拜見歐陽修,得到歐陽修的大力贊賞,認為其文可以與劉向、賈誼媲美,并向朝廷推薦,公卿士大夫爭相傳誦。稍后的應試中,蘇軾、蘇轍兩兄弟同榜進士及第,父子三人名動京城,此后三人在文學史上的成就,可與曹操、曹丕、曹植父子相比肩。多年后,在蘇軾寄與弟弟蘇轍的一首詞中記錄了當時兄弟二人的心態,“當時共客長安,似二陸初來俱少年。有筆頭千字,胸中萬卷,致君堯舜,此事何難!用舍由時,行藏在我,袖手何妨閑處看?”其文采飛揚,視取功名如探囊取物,少年得志,也有著“我不求人富貴,人須求我文章”的傲然心性。

蘇軾多才,其詩、其詞、其文、其書法都達到宋代的頂尖水平,特別是他對宋詞的貢獻。初時詞作為一種文學格式尚未入流,以其流傳于歌伎之仿,屬淫詞艷曲、靡靡之音而難登大雅之堂。他將傳統的表現女性化的柔情之詞為擴展為表現男性化的豪情之詞,將傳統上只表現愛情之詞擴展為表現性情之詞,使詞像詩一樣可以充分表現作者的性情懷抱和人格個性。蘇軾讓充滿進取精神、胸懷遠大理想、富有激情和生命力的仁人志士昂首走入詞世界,改變了詞作原有的柔軟情調,使詞獲得了和詩一樣的文學地位。

一個詩人哪怕只有一首詩或詞能流傳千年,就足以奠定其在中國文學史上的地位,如果能有幾首或幾十首詩詞能被廣大人民傳誦千年,那他必定可以成為一個偉大的文人,一個對中華民族和中華文化作出巨大貢獻的文人,一個可以影響整個民族發展的文人。蘇軾達到這種水平的詩詞何止幾十首?一篇《念如嬌赤壁懷古》,一句“人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但愿人長久,千里共嬋娟。”寫盡中國人的情愫,相信哪怕再過一萬年也必將為人傳誦,它是中華民族的文化基因,與中華民族同生同在。

蘇軾不畏強權、不隨波逐流、堅持己見,為新舊黨爭勢力所不容,烏臺詩案幾乎被構陷殺頭,官越貶越小,任所越來越偏遠,直到貶至那時還是未開化之地的海南島,做相當于科級干部的小官。蘇軾最可貴之處就在于他灑脫的心態,不以自己的遭遇而不平、消極、心灰意冷,每到一地都在自己職責范圍內認真開展工作,為民造福,開啟民智,時刻保持著積極樂觀的心態,這一品質尤其珍貴,值得我們后世之人學習。在《江城子密州出獵》中他如是寫到,“老夫聊發少年狂,左牽黃,右擎蒼。錦帽貂裘,千騎卷平岡。欲報傾城隨太守,親射虎,看孫郎。酒酣胸膽尚開張,鬢微霜,又何妨!持節云中,何日遣馮唐?會挽雕弓如滿月,西北望,射天狼。”,在貶到惠州做小官時他仍寫下了“日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人。”其豁達灑脫的心態大約如是。

蘇味道墓園很小,時間不長就游覽完畢,園子西南角種有幾顆槐樹,樹下散亂放置了一些石磨、石碾、碌碡等物,想來是專供人休息的,幾位當地老爺子正在乘涼,上前與老爺子們攀談,閑談中得知蘇邱村中并沒有蘇姓村民,主要姓氏為崔,他們認為自己是蘇味道守墓人的后代。想來這是他們的誤解,蘇味道雖曾經做過宰相,卻也達不到設立專門守墓人的規格。自古欒城就是富庶之地,更處于南北民族交接之處,多有爭戰,人民或逃或亡,幾度荒蕪,到了明初之時已經幾無人煙,朝庭不得不從山西大量移民,而現在的絕大多數欒城人,包括我的家族在內,就是那個時代從山西遷來。蘇邱樹民也大約如此,只是有明確地標性的蘇墓而保留了以前的村名。

蘇軾父子在文章詩詞落名時多以“趙郡蘇洵”“趙郡蘇軾”“欒城蘇轍”等方式署名,文友之間也以“欒城蘇軾”“欒城蘇轍”相稱,與蘇軾感情深厚的弟弟蘇轍欒城情節尤重,他在為蘇軾寫的墓志中第一句就寫到,“蘇自欒城,西宅于眉”,而在其老家眉縣的三蘇祠中也供有蘇味道的畫像,以明身世。蘇轍性格與蘇軾相似,而更加穩重,其文采稍遜乃兄,而政論之文更勝,也曾經官至宰相。蘇轍對欒城的情感更勝于老蘇、大蘇,其作品集中就有《欒城集》三冊。歷史上并沒有記載三蘇是否到欒城拜祭過先祖,但他們對欒城的情感是深厚而真實可信的。雖然我與三蘇有著近千年的代差,雖然我的祖先是從山西遷來,但我們對欒城這片土地的感情是相通的,與其他我崇拜偉大的人物相比,更多了一種特別的鄉情,即蒙先賢不棄,我又安敢棄之?

.jpg&w=273&h=180&zc=1)

.jpg&w=273&h=180&zc=1)

.jpg&w=273&h=180&zc=1)

.jpg&w=273&h=180&zc=1)

.jpg&w=273&h=180&zc=1)

.jpg&w=273&h=180&zc=1)

.jpg&w=273&h=180&zc=1)

.jpg&w=273&h=180&zc=1)